Нелли Пальмова:

"Заметным событием в литературной жизни республики стало недавнее издание первого тома нового сборника «Чувашский рассказ» (Чебоксары: Чуваш. кн. изд-во, 2016; 512 с.; на рус. яз.). Составитель книги, известный писатель и драматург Борис Чиндыков, озаглавил её «Дети леса» — по одноимённому рассказу Михаила Сеспеля, написанному в 1918 году."

Впечатления рецензента таковы: <<Книга «Дети леса» (по крайней мере, та часть, которую я прочитала) не оставляет шанса гордиться и радоваться, что ты родился чувашем или дружишь с чувашами. Она оставляет впечатление, что несчастней чувашей никого на земле не было и нет! Самовлюбленные, недальновидные, завистливые, бесхарактерные и абсолютно неприспособленные к цивилизации во всех её проявлениях и на всех этапах её развития. Наверное, такой «чёрный пиар» по отношению к себе непозволителен в современном мире.>>

Если человек родился и является чувашом, то у него, как правило, нет никакой особой необходимости (нужды) «гордиться» этим.

Цикл лекций по этапам становления чувашской автономии — 1917–1925 годы и включает период от февральской революции до образования Чувашской АССР. Очередная лекция прошла 3 марта 2016 года в национальное библиотеке Чувашской Республики. Тема лекции: общие процессы после февральской революции, задачи и цели общественно-политические партий народов России весной 1917 года.

Сергей Щербаков:

Сегодня мы продолжаем наш цикл встреч из темы «Этапы становления Чувашской автономии». В ходе нее мы рассматриваем не только нашу Чувашскую автономию, но и регион, нашу страну, мировые проблемы, связанные с национальным движением. Поэтому у нас лекции связаны не только с Чувашией, охват их шире. В этом мне кажется большая ценность — у нас очень мало обобщающих работ на региональном уровне. Мало работ, которые освещают например эти процессы во взаимосвязях между чувашским движением, татарским, башкирским, марийским. Все у нас разбились по маленьким национальным «квартирам» и пишут свою историю. Это очень плохо.

В культурно-выставочном центре «Радуга» открылась выставка «Лица Чувашии». С неё начинается X республиканский конкурс-фестиваль научно-исследовательских и творческих работ «Великие сыны России».

Юбилейный этап проекта «Великие сыны России» посвящен 465-летию добровольного вхождения Чувашского края в состав Российского государства и назвается «Великие сыны России – Чувашский край (1551-2016)».

Организаторы проекта (Центр внешкольной работы «Эткер» Минобразования Чувашии, Центр мониторинга и развития образования г. Чебоксары, историко-географический факультет ЧГУ им. И.Н. Ульянова, АНО «Дети Отчизны – достойная смена», КВЦ «Радуга», ЧГИГН) включили в экспозицию «Лица Чувашии» 10 выдающихся людей Чувашского края.

Это чувашский просветитель, создатель нового чувашского алфавита И.Я. Яковлев; первый китаевед России Н.Я. Бичурин; тюрколог, автор фундаментального 17-томного «Словаря чувашского языка» Н.И. Ашмарин; ученый-просветитель Е.

Можно ли сегодня встретить среди образованных и умных чувашей смелых, честных, преданных родному народу интеллигентов? Или все Алюновы, Юманы, Милли, Хури отошли в Красную книгу ХХ века? Увы, в ХХI столетии Хузангаям, Станьялам, Тургаям, Иллевановым — при громогласном молчании ЧНК, Союзов писателей и художников, Ассоциации учителей, Совета старейшин и прочих общественных объединений — через суды и прессу давно поломали крылья...

При такой пассивности ученых, писателей, журналистов, художников, преподавателей и учителей чуваши, наверное, не сумеют сохранить свой древний язык и самобытную традиционную культуру. Нашим потомкам останется лишь гадать по фотографиям, картинам Праски Витти, скульптурным образам Петра Пупина, видеозаписям и фильмам Ультияра Цыпленкова, выискивая своих древних предков, недавно канувших в Лету.

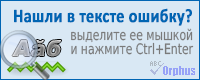

Об этом и многом другом размышляли участники вечера, посвященного 75-летнему юбилею доктора филологических наук, литературного критика Юрия Михайловича Артемьева. О жизни и творчестве талантливого, умного ученого на празднике, организованном сотрудниками Национальной библиотеки Чувашской Республики, прозвучали длинные доклады.

«Тришка до дыр протёр локти своего любимого кафтана. Долго не думая, взял Тришка ножницы и отрезал рукава кафтана, чтобы починить продранные локти. А когда Тришка додумался что не то сделал, он бац! — и отрезал полы кафтана, чтобы удлинить рукава. Так и ходил Тришка, в кафтане с латанными локтями, удлиненными рукавами, и отрезанными полами» — из басни Крылова. Это не единственная аналогия «работы» Главы Чувашской Республики Игнатьева и депутатов Чувашии с деятельностью известного «героя» баснописца И.Крылова.

У чиновника-баснописца Крылова есть и басня про Демьяна, который так назойливо угощал ухой гостя, что не выдержав чрезмерной услужливости, гость просто сбежал от Демьяна. И с тех пор гость к Демьяну — ни ногой!

Проанализировав конституции всех 22-х республик Российской Федерации я пришёл к поразительному выводу:-«великий почин» Чувашии по удалению из конституции республики названия «Государство в составе РФ» — не поддержала ни одна-другая российская республика. Более того на просторах России не было даже намёка, даже в Кремле, на «унитаризацию» республик.

Современная чувашская диаспора — по географии явление масштабное. Значительные группы чувашей проживают во многих странах мира. В Норвегии, к примеру, насчитывается около 500 чувашей. Все они из разных мест России: Самарской и Мурманской областей, Чувашской Республики и др. Между собой разговаривают, в основном, на чувашском и норвежском, а русский язык постепенно забывают.

Один из активистов чувашской общины в Норвегии — 30-летний Игорь Ананьев. Его корни — в деревне Яманаки Красноармейского района Чувашской Республики, но родным городом он считает Мурманск. Здесь Игорь окончил Мурманский индустриальный колледж и получил специальность «Повар-рыбный мастер».

Сейчас молодой человек живет в Киркенесе (город в северо-восточной части Норвегии), работает на рыбном заводе. Его соседи — саамы, финны, квены, шведы, норвежцы. Помимо родного чувашского и русского, Игорь знает норвежский, немецкий и турецкий языки. В свободное от работы время занимается составлением чувашско-норвежского словаря. Особенность норвежского литературного языка — он имеет две формы: букмол («книжная речь») и нюношк (новонорвежский).

На 26 марта 2016 года намечен юбилейный для Союза чувашских краеведов ХII съезд. Четверть века прошло со дня открытия этой общественной организации. Сейчас в ней более 3 тысяч краеведов-энтузиастов. Успешно работают районные отделения СЧК в Чувашской Республике и филиалы в Ульяновской, Тюменской, Самарской областях, в Татарстане, Башкортостане и в других регионах. Первый этап нового краеведческого движения близок к завершению изданием районных энциклопедий.

На 26 марта 2016 года намечен юбилейный для Союза чувашских краеведов ХII съезд. Четверть века прошло со дня открытия этой общественной организации. Сейчас в ней более 3 тысяч краеведов-энтузиастов. Успешно работают районные отделения СЧК в Чувашской Республике и филиалы в Ульяновской, Тюменской, Самарской областях, в Татарстане, Башкортостане и в других регионах. Первый этап нового краеведческого движения близок к завершению изданием районных энциклопедий.

Как сообщает сайт «Союз чувашских краеведов» (http://ru.schk.su), в районных отделениях СЧК дружно начались предсъездовские собрания, встречи, круглые столы. Активисты исполкома Союза краеведов провели ряд выездных заседаний в районах республики. 8 и 11 февраля заседания и собрания прошли в Моргаушах, Канаше, Красных Четаях, Урмарах, Цивильске, Шумерле, Ядрине и Янтиково. В них приняли участие Председатель СЧК Сергей Сорокин, член исполкома СЧК народный академик Эдуард Ушаков, руководитель комитета «Чувашская деревня» при ЧНК Эдуард Бахмисов.

Цикл лекций по этапам становления чувашской автономии — 1917–1925 годы и включает период от февральской революции до образования Чувашской АССР. Очередная лекция прошла 4 февраля 2016 года в национальное библиотеке Чувашской Республики. Темой стал теоретический вопрос: что такое нация, национальное движение, какие формы существуют?

Сергей Щербаков:

Сегодня будет тема, которая раньше еще не рассматривались. И сегодня состоится первое публичное выступление на эту тему. О чем речь?

Многие, наверное, знают, что в 2015 году я завершал написание монографии по истории национального движения в 1918-ом году. 1918-ый год большой, переломный, очень насыщен событиями. В этом годе сосредоточилось огромное количество информации, массив которых проходит за десятилетия. Книгу назвал «Чувашское национальное движение в 1918-ом году. Взлеты и падения».

В этом году произошел огромный взлет национального движения. В 18-ом году уже уверенно могли влиять на общероссийском уровне, и оказали влияние, на советскую национальную политику.

Ко мне поступило несколько обращений по поводу назначенного на 28 января 2016 года заседания Совета старейшин и просьба рассказать о Народном Хурале, поскольку вопрос о нем включен в повестку дня заседания.

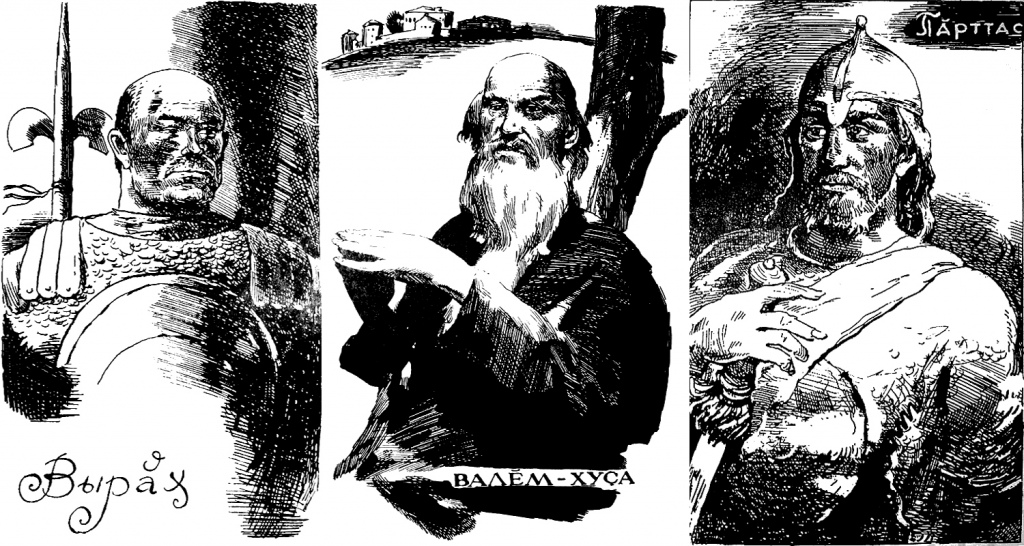

Чувашский народных хурал (Чӑваш Халӑх хуралӗ) — традиционная форма участия крестьянских масс в решении управленческих задач, организация народного самоуправления, сложившаяся в целях защиты этноса от внешних врагов и экономико-хозяйственных интересов общества и народа в целом. С глубокой древности до середины ХХ века в чувашских населенных пунктах действовали хуралы. Старшее поколение еще помнит сельские «хурал пӳрчӗ» (народные дома) и ежегодные общенародные собрания («халӑх поххи» — полтран поххи, хравути поххи, сохатӳ и др.).

Известны имена народных предводителей Хурала в Волжской Булгарии — Валемя хозя и Вырыха, в Российской империи — Охатера Томеева, Пайтула, Тойдеряка, Негея, Пуртаса, Сарри и многих других, проявивших себя умелыми руководителями в трудные для народа периоды его судьбы.

В средняя школа им. А.Г. Николаева д. Калайкасы Моргаушского района 25 февраля пройдет круглый стол «Школа и развитие чувашского языка». Он посвящен Дню родного языка.

Тематика круглого стола: состояние чувашского языка в Чувашской Республике на текущее время; сохранение чувашского мира в чувашских национальных школах; улучшение качества преподавания чувашского языка и литературы.

Для участия на круглом столе приглашаются учителя чувашского языка и литературы, специалисты чувашского языка, литературоведы, краеведы, преподаватели высшей и средней школы, а также все те, кто интересуется родным языком и литературой.

Начало круглого стола в 10 часов. Заявки на участие следует направить до 18 февраля по адресу: 429541, Моргаушский район, д. Калайкасы, ул. Молодежная, 3. Электронный адрес: uyav@mail.ru. Телефоны для справок: 8(83541) 65-3-21 (школьный телефон); 8-905-347-64-27 (сотовый номер Степанова Александра Марсовича).